¿Qué ha pasado con la música española?

Beatriz García-Álvarez de la Villa: “…el relato es más amplio de lo que nos habían contado…”. Hablamos con Beatriz García-Álvarez de la Villa sobre Guillermo Morphy, Conde de Morphy (1836-1899), y sobre mecenazgo y música española en el siglo XIX

El prestigio del mecenas

Por la calidad y variedad de registros de su obra musical, por su labor de mecenazgo y protección de compositores como el mismo Tomás Bretón, por su apoyo en la complicada empresa que fue la creación de la ópera española, por sus méritos para fundamentar la quintaesencia de un arte musical nacional, por sus indagaciones sobre el romancero y los cantos populares españoles, su actividad como gestor y hasta agitador de la vida musical… por su labor de erudito musicólogo… hoy nos detenemos en una figura tan desconocida como conocedora en el panorama de la historia de la música española:

Guillermo Morphy, Conde de Morphy (Madrid, 1836 – Baden, 1899), musicólogo, crítico, pedagogo, gestor y compositor… vocación a la que renunció en favor de sus nombramientos como preceptor y posterior secretario del rey Alfonso XII (r. 1874 – 1885). Precede esta entrevista a la primicia del concierto del próximo sábado 4 de octubre en el Ateneo de Madrid, a las 12:00 horas, donde podremos escuchar obras de cámara de Guillermo Morphy, su maestro Santiago de Masarnau y su “protegido” y gran compositor Tomás Bretón.

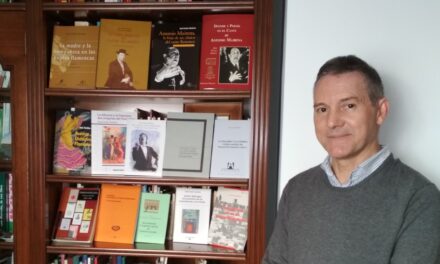

Para todo ello, nunca mejor que de la mano de Beatriz García-Álvarez de la Villa, catedrática en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo (con la especialidad de Musicología), doctora cum laude en la misma universidad con una tesis sobre Guillermo Morphy (1836-1899), una larga y documentada investigación que cristalizó en la publicación de un libro sobre la misma figura: Guillermo Morphy, el Conde de Morphy (1836-1899): música y mecenazgo en la Restauración Borbónica (Oviedo, Universidad de Oviedo, 2022; el cual puede descargarse aquí:

Beatriz ha publicado también trabajos en el Journal of Irish Studies, la Revista de Musicología, los Cuadernos de Música Iberoamericana y en La Gaceta de la RSME, así como en la Revista de Historia naval.

1.- Bienvenida, Beatriz, y mis primeras palabras son de agradecimiento por concedernos esta entrevista acerca del libro y la intrahistoria de la música española… ¿Podríamos decir que Guillermo Morphy, como musicólogo, es un intelectual a la altura del mismo Barbieri, su contemporáneo? ¿Alguno de los dos gana? ¿Empatan?

Barbieri fue una figura con un peso indiscutible en el siglo XIX, de él se ha ocupado ampliamente Emilio Casares. Sin embargo, hubo otros actores en el siglo XIX cuyo papel fue decisivo en la restauración del repertorio musical español. Ahí es donde juega un papel fundamental Guillermo Morphy, el Conde de Morphy. Estudió filosofía y derecho, y recibió formación musical tanto de músicos españoles como de figuras europeas de primer nivel. Sus siete años de exilio tras la Revolución de 1868 (cuatro años en París y tres en Viena) le permitieron conocer de primera mano el movimiento romántico europeo. Estamos ante un hombre ilustrado, dotado de una visión culta, internacional y moderna del arte, que marcó toda su trayectoria posterior. Entre 1862 y 1899 escribió más de cincuenta artículos, publicados en quince medios diferentes, entre prensa diaria y especializada. Desempeñó un papel crucial en el Ateneo de Madrid, donde su retrato forma parte de la galería de ilustres, y en la Real Academia de San Fernando. Solamente sus discursos de ingreso constituyen una fuente documental imprescindible para la historiografía musical. Además, Morphy es autor de la primera antología crítica de música profana del siglo XVI, transcrita de los libros de cifra para vihuela (Les Luthistes espagnols du XVIe siècle), obra pionera en la musicología española que hay que situar al lado de la Lira Sacro-hispana de Hilarión Eslava y el Cancionero de Asenjo Barbieri.

Pero no se trata de competir. No es una cuestión de “ganar”, sino de ampliar nuestra visión sobre que lo que fue el siglo XIX musical español y comprender que el relato es más amplio de lo que nos habían contado. Tenemos a Barbieri y tenemos a Pedrell, pero dejar fuera a Morphy empobrece la comprensión de nuestra historia musical.

2.- En ese caso, necesitamos revisar parte de lo que creíamos saber sobre música española desde el siglo XIX hasta nuestros días, incluso… Como dice mi amigo y colega pedagogo Chema Ramos, “hay que desaprender para aprender”. Y es cierto que no siempre la verdad coincide con el consenso de la mayoría… ¿y qué hacemos ahora? ¿Podría hablarse de conspiración contra Morphy en su tiempo? ¿No resulta asombroso que Pedrell incluso le insulte abiertamente? El libro está muy bien documentado…

La historiografía ha consolidado durante décadas un relato que exagera el papel de Pedrell como padre del nacionalismo musical español. Pese a que diversos estudios han mostrado que ese ideario no fue unívoco ni original de Pedrell (por ejemplo, recoge propuestas anteriores de Barbieri), la visión dominante sigue siendo reduccionista al marginar figuras clave como Morphy. Ya en la década de 1880 su liderazgo cultural fue incuestionable: convirtió su salón artístico en un espacio europeo; impulsó la renovación del Ateneo de Madrid como espacio para la reflexión musical y la difusión de la música de cámara, llegando a inaugurar la sección de música; fundó y presidió el Instituto Filarmónico, desde donde promovió una nueva sensibilidad estética y pedagógica; y tuvo un papel clave en la renovación de la Sociedad de Conciertos, durante su etapa de presidente.

No sé si “conspiración” es la palabra más acertada, pero sí hubo una campaña de oposición. En el caso de Barbieri, debido a la confrontación de dos modelos diferentes de creación operística: el de una ópera conformada a partir de la zarzuela, defendido por Barbieri, y el modelo del drama lírico europeo, impulsado por Morphy, que encontró en Tomás Bretón su principal representante. Es fácil entender por qué en 1887 Barbieri se opone reiteradamente a la entrada de Morphy como académico en la Real Academia de San Fernando. El hecho de que en las votaciones Morphy obtuviera una aplastante mayoría sobre los otros dos candidatos, Chapí y Ovejero, pone de manifiesto el amplio apoyo que Morphy tenía entre artistas y escritores, así como el declive de la influencia de Barbieri en esta época. La prensa internacional, como Le Figaro en Francia, recogió la noticia con entusiasmo, interpretándola como un triunfo unánime de una figura que ya simbolizaba la proyección internacional de la cultura española.

Pero el descrédito, sobre todo tras su muerte, lo encontramos en Pedrell, en su pretensión de reafirmarse como jefe de una escuela nacional. Morphy representaba una figura rival. Resulta revelador que Pedrell llegue a insultarle en su epistolario con Barbieri, aunque recurriendo a seudónimos, que retrasaron la identificación del destinatario. El libro está bien documentado también en este sentido.

3.- Si nos atenemos a los documentos, al opúsculo Por nuestra música (1891) de Pedrell, está claro que algunas ideas no son originales de este último; entonces, obviamente, ¿estamos ante otro patriarca de la musicología y otro “referente del nacionalismo español” si nos colocamos ante Morphy?

Cuando Pedrell escribe su opúsculo, lo hace por recomendación de Mitjana, con la intención de construir una narrativa que lo situara como único jefe de la nueva escuela nacional española. Mitjana no dudaría en recabar apoyos políticos como el del diputado Maurice Barrès, simpatizante con el nacionalismo identitario y regionalista. La atribución de ese liderazgo a Pedrell generó reacciones. En 1895, Peña y Goñi ridiculizó esa apropiación en un artículo titulado “Cuatro soldados y un cabo”, en referencia sarcástica a Pedrell, Uriarte, Mitjana y Granados como únicos miembros de esa supuesta escuela, cuestionando que Els Pirineus, escrita en catalán y aún no estrenada, pudiera representar a la ópera española. Peña y Goñi reclamaba el lugar de Morphy, Esperanza y Sola, e incluso a él mismo como verdaderos artífices del ideario nacionalista. También Ruperto Chapí y Manrique de Lara manifestaron su desacuerdo con esa apropiación. La crítica más demoledora fue la de Manrique de Lara, quien acusó a Pedrell de haber plagiado ideas ajenas, y lo hizo en términos especialmente duros: “el Sr. Pedrell […] acude con plena conciencia a la falsificación de razonamientos ajenos para acomodarlos a su fin”. Incluso cuestionó la autenticidad de sus conferencias en el Ateneo, sugiriendo que, al igual que el opúsculo, podrían tratarse de una “verdadera mixtificación”.

Lo cierto es que muchas de las ideas que Pedrell presenta ya habían sido anticipadas por Guillermo Morphy. Sin embargo, el modelo nacionalista pedrelliano que encarna Els pirineus se distancia del de Morphy, no sólo por la naturaleza controvertida del libreto en catalán –obra de Víctor Balaguer, figura asociada al catalanismo y la Renaixença– sino también por la asimilación del modelo operístico wagneriano con la presencia de leitmotiven. Además, cuando Pedrell utiliza las fuentes de música histórica lo hace textualmente, sin reelaboración o desarrollo, ajeno a ese esencialismo musical.

Por tanto, hoy debemos reconocer a Morphy como otro gran referente del nacionalismo español. Su pensamiento resulta clave para entender mejor la evolución de compositores como Isaac Albéniz, cuya obra, especialmente Iberia, trasciende lo regional para inscribirse en una tradición cosmopolita y centroeuropea. No solamente Morphy le reconoció como uno de sus “hijos intelectuales”, lo que confirma la fuerza de ese vínculo, sino que durante mi investigación en los archivos descubrí varias partituras de Albéniz con dedicatoria manuscrita a Morphy reconociéndole como su “maestro”. Toda la producción de Albéniz era revisada por Morphy. Es por ello que ya en 1887, Albéniz reconoce esta deuda de depuración estética con Morphy: “Con ayuda de sus siempre buenos consejos, trataré de ir puliendo el basto material”.

Beatriz García-Álvarez de la Villa es sobrina tataranieta de Guillermo Morphy

4.- Aunque supongo que es una cuestión extensa, ¿qué nos podrías comentar sobre el papel de Guillermo Morphy en la fundamentación del nacionalismo musical español? ¿Qué texto o qué conferencia representativa podríamos manejar para conocer algunas de sus ideas sobre un arte nacional?

El nacionalismo de Morphy emerge desde el romanticismo historicista de raíz cristiana, entendido como una reivindicación del pasado, especialmente la Edad Media y el Renacimiento, para construir una escuela nacional moderna. En su célebre discurso de ingreso al Ateneo de Madrid (1886), recoge esta visión, donde afirma la necesidad de conocer y sentir “nuestra historia, nuestra literatura, nuestro teatro, nuestro Romancero, nuestra música religiosa”, así como la diversidad de clima, paisaje y costumbres de nuestras provincias y la variedad de sus melodías populares, en sintonía con el concepto herderiano de Volksgeist.

Morphy defiende la formación integral del artista, músicos cultos capaces de encontrar en el pasado una fuente viva –no arqueológica– de inspiración. De ahí su interés en recuperar la música profana de los vihuelistas, como demuestra su monumental obra Les Luthistes espagnols du XVIe siècle. No se trata de nostalgia del pasado, sino de un nacionalismo esencialista pero no doctrinario. Para Morphy, los cantos populares no eran moldes ni recetas, sino fuentes de inspiración, de las que extraer “la esencia” y transformarla según el genio individual. Ahora bien, su visión del nacionalismo no se agota en el uso de lo popular. Su ideario incluía también la restitución de repertorios de vocación universal, inspirados en la gran tradición centroeuropea, de Bach a Beethoven, que contribuyeran a superar el predominio del italianismo y a recuperar para España una estética propia arraigada en el legado universal de la música europea.

Por tanto, no deberíamos reducir su pensamiento nacionalista a la búsqueda de un “sabor local”, sino entenderlo como parte de un proyecto más ambicioso de regeneración cultural, compatible con la apertura a Europa. El libro que he dedicado a la figura de Morphy aborda precisamente esta tensión entre lo nacional y lo universal como uno de los rasgos más característicos del repertorio romántico español.

El nacionalismo de Morphy entra de lleno en esa conciencia de universalidad del arte. Fue, por tanto, un proyecto de envergadura, profundamente intelectual y comprometido con la regeneración del arte y la unidad cultural de una España fragmentada. Morphy propuso una vía integradora, una música nacional capaz de dialogar con Europa sin perder su alma. Esta propuesta, que también encuentra precedentes en figuras de otra generación como Santiago de Masarnau, muestra cuan largo y complejo fue el proceso de construcción de una conciencia musical nacional.

En 1884, el pensamiento reformista de Morphy, impulsado desde Madrid, cristalizó institucionalmente en la fundación del Instituto Filarmónico, sociedad cooperativa que presidió y que reunió a 84 músicos, entre ellos, Albéniz, Arbós, Brull, Espino o Emilio Serrano. El Instituto se convirtió en un foco de enseñanza y debate en torno al drama lírico español. De hecho, fue en este contexto donde se defendió una idea renovada de ópera nacional, entendida como un drama lírico más cosmopolita y universal acorde al modelo sostenido por Morphy. Este se plasmó en Los amantes de Teruel de Tomás Bretón estrenado en 1889, celebrado por Morphy como “el punto de partida decisivo en la historia del drama lírico nacional”. El acontecimiento fue leído como un triunfo generacional. Según relatan las memorias de Arbós, Albéniz y muchos otros jóvenes músicos vivieron la noche del estreno como una verdadera confrontación entre dos modelos de entender el arte musical. Frente a Peña y Goñi, Arrieta y Barbieri, el Madrid de los 80 planteaba claramente el relevo de estas dos figuras de enorme influencia en el panorama musical nacional, con una propuesta más en línea con planteamientos centroeuropeos, liderada por Morphy.

A finales de siglo, la propuesta integradora de Morphy entró en colisión con los nuevos planteamientos del modernismo catalán, que se identificaban con el culto a Wagner. Pero su modelo –inclusivo y europeísta– sigue siendo clave para entender el proyecto de modernización cultural de la Restauración.

5.- Está claro que aquella Europa no podía permanecer ajena a lo que hizo Richard Wagner. Sabemos, gracias al profesor Emilio Casares, que Barbieri fue el primero que hizo que se escuchara a Wagner en España, a pesar de no ser un wagnerista muy devoto (incluso se burló de “el wagnerista Melgosa” en una de sus poesías, como recuerda el profesor Casares), lo cual dice mucho en favor de Barbieri como intelectual cosmopolita… ¿cuál era la postura de Morphy ante la influencia de Wagner? ¿Existe algo que acepta y algo que rechaza? ¿Es más cosmopolita o más nacionalista? Es decir… ¿cuál es la aleación que propone Morphy para forjar el arte nacional español?

Morphy, al igual que Barbieri, supo comprender lo que significaba Wagner en su tiempo. Fue muy activo en la difusión de su música en España, convencido de que no podía desarrollarse un repertorio de música al margen de las innovaciones del compositor alemán. Morphy comienza a conocer y estudiar a Wagner a partir de 1857, llegando a escuchar la mayoría de sus obras en Viena y Bayreuth. Dedicó parte de su discurso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como extensos artículos, a analizar críticamente sus obras.

En general, animó a los compositores a estudiar las nuevas tendencias modernas en armonía y orquestación, con el propósito de asimilarlas. Ahora bien, también fue consciente del peligro de imitación: el drama wagneriano, en su apogeo, provocaba una fascinación que podía derivar en la parálisis creativa, especialmente de los músicos jóvenes. Morphy defendía la necesidad de construir una identidad estética propia, libre de servilismos, ni italianizantes ni germanófilos. Entre sus líneas rojas, destaca su crítica a la sustitución de la melodía tradicional, como la concebían Gluck, Mozart o Meyerbeer, por el sistema del leitmotiv, que consideraba una pérdida para la expresividad del drama musical. También rechazaba el simbolismo mitológico y la carga ideológica del drama wagneriano, que juzgaba incompatible con la tradición espiritual y cultural hispánica.

6.- Y ya por último, aunque vemos que necesitaremos otra entrevista… es muy interesante que en el libro hablas de la cuestión del romancero como uno de los elementos en que Morphy buscaba “la esencia de España” para fundamentar el arte nacional español… ¿podríamos decir que Morphy es un recopilador de romances? ¿Y un folclorista o un etnomusicólogo? ¿Qué se siente al encontrar en el archivo del Conservatorio Superior de Música de Madrid “letras de romances y algunas composiciones manuscritas a las que Morphy ponía música”? Como dijo nuestro querido profesor Luis Ángel de Benito en una clase de análisis musical… “¿qué hacemos con esto?”.

En esa defensa de un nacionalismo esencialista, Morphy no olvida el aspecto literario y ensalza el romancero español como una de las fuentes primordiales para descubrir el sentir nacional. Por tanto, no recoge estos materiales con afán arqueológico, sino para alimentar una música culta de raíz nacional. Algunos de estos romances viejos y cantos épicos de la Edad Media conforman su antología de música de vihuela, y él mismo compone varias canciones sobre romances viejos.

No podemos llamar a Morphy folclorista igual que a estudiosos como Milá y Fontanals, Pedrell, Barbieri… pero sí es evidente que comprendió el valor simbólico del repertorio tradicional como vía para sustentar el arte nacional, y lo trasmitió a través de su crítica. Este interés le llevó a recopilar y estudiar ese sustrato popular tan rico; lo encontramos, por ejemplo, en 1890 cuando desde La España Moderna propone una clasificación de las melodías tradicionales en tres grandes zonas, lo que evidencia una mirada sistemática e integradora del repertorio popular. Su atención a la música andaluza y al posible influjo árabe anticipa debates que ocuparían a musicógrafos y arabistas durante décadas. Algunas de estas melodías fueron compartidas con otros estudiosos, como prueban las dedicatorias manuscritas que figuran en Ecos de España. Colección de cantos y bailes populares, de su amigo José Inzenga, o el Folk-lore musical català de Jacinto E. Tort Daniel. Obras que no solo documentan el repertorio tradicional, sino también la red de colaboración en la que se movía Morphy.

Yo estuve en 2019 en el archivo del Real Conservatorio de Música de Madrid, donde identifiqué numerosos apuntes de Morphy: letras de romances, preparaciones musicales de sus discursos en el Ateneo, indicios de un depósito legado por la familia con decenas de títulos que revelan la amplitud de una biblioteca musical apenas explorada. En ella figuran composiciones propias, así como referencias que podrían corresponder a obras mayores –como sus óperas u obras orquestales– aún no identificadas formalmente. Es un legado que, por su volumen y contenido, merecería mayor atención institucional. La impresión que produce este fondo es una mezcla de emoción y responsabilidad. “¿Qué hacemos con esto?” Pues bien, he iniciado la recuperación crítica de su obra compositiva, cuya catalogación y análisis ya incluí en mi libro: primero, con la edición de su Sonata para piano y violín, ya publicada en ePartitura por Rolling Scores y, próximamente, con sus canciones para canto y piano, que serán editadas por el ICCMU. De este modo contribuimos a rehabilitar una genealogía de compositores olvidados que marcan la historia de esa transformación: la restauración de la música española.

Muchas gracias, Beatriz, por todo lo que hemos aprendido; es un lujo. Escucharemos tus comentarios en el concierto del próximo sábado 4 de octubre en el Ateneo de Madrid.

En cuanto a la entrevista, habrá segunda parte, pues el tema lo merece…