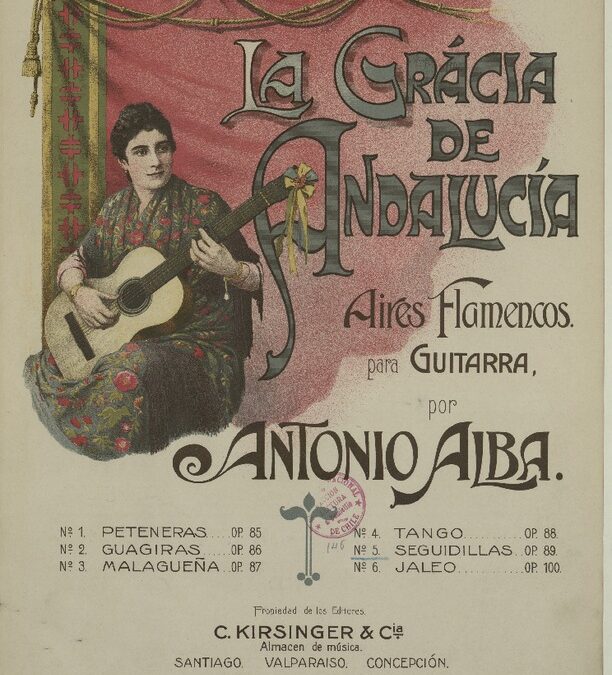

Es común asociar el flamenco con la cultura española, y no sin fundamento, pues representa una de sus expresiones artísticas más genuinas. Sin embargo, su aparición e influencia en el continente americano evidencian la visión exotista que caracterizó la difusión de la música occidental de salón del siglo XIX, en un intento por entrelazar la tradición académica escolástica con el folclor popular de estas nuevas tierras. En Latinoamérica, específicamente en Chile, esto se evidencia en la figura de Antonio Alba, guitarrista y compositor catalán, quien, tras emigrar desde Reus a Valparaíso en 1895, sentó las bases del toque flamenco y contribuyó a su difusión en la sociedad chilena decimonónica. Su labor no solo promovió los valores y estéticas aflamencadas en el país, sino que también impulsó el desarrollo de la escuela guitarrística, resultando a posteriori la creación de la cátedra de guitarra de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a cargo de su alumna chilena más destacada, Liliana Pérez Corey. El testimonio más representativo de esta contribución estética e intercultural es la publicación de su obra La gracia de Andalucía: Aires flamencos para guitarra, editada por la casa de música y editorial Carlos Kirsinger en la ciudad de Valparaíso. Esta obra, que consta de seis piezas para guitarra solista, cada una representando un palo flamenco, lleva los títulos de: Peteneras, Guajiras, Malagueña, Tango, Seguidilla y Jaleo. A través de esta colección, Antonio Alba demuestra la reinterpretación latinoamericana del flamenco, fusionando tradiciones de ambos continentes. En este sentido, Solís (2013) señala que, y a propósito de la convergencia musical y artística de su obra, "arregla o compone...